城市规划师丁奇:北京老城街道空间品质提升的“魔术师”

现今,中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,城市治理体系与治理能力现代化建设也随之步入了新的转折期。街道作为城市重要的公共空间,承载着市民的日常出行、社会交往、运动、休憩等多元活动诉求,以及人民对美好生活的向往。营造高品质街道空间氛围,改善出行和活动体验,不仅关乎每一位市民的安全、健康和幸福,也是提升城市创造力、竞争力的关键。

丁奇,北京建筑大学建筑与城市规划学院副院长、教授及博士生导师,北京建筑大学城市大数据应用研究中心特聘教授,中国城市规划学会会员,中国城市规划学会全国年会专业论文评委。曾担任北京中轴线规划设计,北京市石景山区体育空间及体育设施专项规划等多个中国知名城市更新设计项目的评审。

在北京生活的时间里,作为一名城市规划师,丁奇时刻关注与思考如何将北京城街道从关注流,密、速等传统交通理论要素到多学科融合构建人本街道空间。

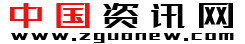

(北京市丰台区街道整治前后的变化)

“北京城有着3000年建城史和800年建都史,中国传统营城理念形成了北京旧城的空间格局和城市肌理。新中国成立后,由于城市发展的需要和西方规划理念的影响,北京城开始出现大街区、宽马路的城市格局,环路、放射状的路网体系也应运而生,成为中国传统城市空间肌理与西方规划产物的杂糅,这导致北京城中既存在着宽广开阔的现代道路,与此同时也因为有众多的胡同、小巷,令北京的城市管理建设更具难度。”丁奇表示道。

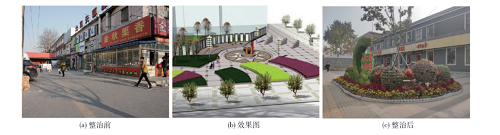

对此,丁奇带领团队人员,对不同人群、不同类别,不同层次的活动需求进行研究分析,通过对北京老城街道道路交通现状、市政设施现状、建筑外貌现状的梳理,秉持“分段引导、针对改造”的原则,把握街道不同分段的特征,通过对道路交通、市政设施、建筑风貌3个方面的引导来解决现状出现的问题。

(街道人群位置特征)

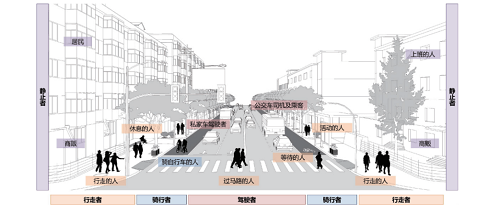

在道路引导方面,丁奇对车辆乱停现象问题,提出“挡”和“疏”相结合的形式,优化动线,疏解停车、提供舒适慢行体验;在市政设施引导方面,正对灯杆电杆凌乱的情况,丁奇团队设计“多杆合一”的处理方式,从而达到美化设施、塑造整洁街道空间的效果;在建筑风貌导引方面,设计拆除违建,以规范城市街道风貌,并对部分具有历史文化的建筑进行保留或修葺,传承城市建筑的历史文化基因。

(丁奇自绘、自摄的交通设施设计指引)

通过丁奇团队对北京城区街道的设计与规划,街道水平路板界面得以有进一步改造,路旁停车得到疏解,同时市政设施有了更规范的整理设计,一定程度上促进了慢行系统的重新构建,让行人与非机动车出行更加安全通畅。另外,通过对沿街建筑立面的规定把控,使街道风貌更加整齐洁净。丁奇表示,项目组在经过史料文献考证后,确立了几个较有文化价值节点,计划通过立面复原、原址展陈的方式最大限度还原街道的历史风情,让公众在通行时近距离接触历史感受文化。

纵观世界上的大都市,街区的公共空间和街道是城市活动最为频繁的场所。高品质的空间环境丰富的公共生活、多样的城市文化,赋予了街区和街道不同的性格特征。丁奇认为,街道的品质提升对于治理交通拥堵、提升人居环境、保存文化风貌有着重要意义,是改善城市空间格局的基本环节。

丁奇团队对北京城区街道的规划设计,一定程度上实现了交通、城市、景观、智慧四个设计的有机统筹,实现了在行政上“规划—设计—建设—实施”全流程的把控,同时在组织模式、实施机制、技术管控、激励政策等方面提供一定的保障,探索了北京老城街道规划治理的范式转型模式,为推动城市治理体系与治理能力现代化提供经验与借鉴。(文\许泽)