中科院专家刘蓉在青藏高原水循环研究中取得突破性成果 为应对全球气候变化提供关键支持

导语:在国家自然科学基金委2亿元重大研究计划(国家重大研究计划是我国政府目前资助力度最大、层次最高、最具权威性的科研项目)的专项支持下,中国科学院专家刘蓉领衔课题“青藏高原夏季陆面蒸散发对水汽输送的响应研究”取得重要突破。该课题揭示了青藏高原大气水汽输送格局与陆表水循环关键变量的相互作用机理,加深了气候变化对青藏高原地—气耦合系统影响的认识。不仅直接影响青藏高原及其周边地区的气候、生态环境和水资源管理,更为预测亚洲季风变异和全球气候变化预测和应对提供了重要的科学依据。

青藏高原:全球气候的"调节阀"

青藏高原被誉为"地球第三极",其地-气耦合过程通过能量交换与水分循环深刻影响着亚洲季风系统乃至全球气候格局。但是目前区域陆表水循环关键性变量对水汽输送将会产生怎样的响应还没有明确的认识。

刘蓉专家作为课题主要负责人,主要负责构建理论模型,并且发展与改进模型的算法,并带领团队在这一领域取得了突破性进展。

图为中科院专家:刘蓉

突破性成果:揭示青藏高原水汽输送与水循环的深层机制

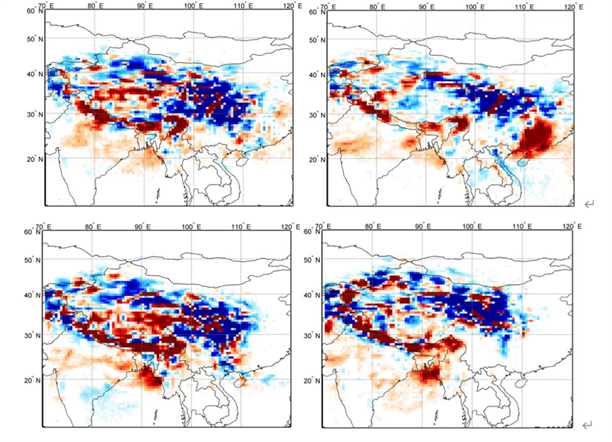

l 基于多元数据资料和蒸散发估算模型的综合分析:利用多源遥感数据:风云卫星(FY -3B,FY -3C)2007 年-2017 年遥感观测资料;ECMWF 再分析数集2007- 2017 年降水、土壤湿度、云量、径流等水循环中关键地表参数资料,考虑青藏高原不同下垫面的动态变化,发展适用于青藏高原的多源蒸散发估算模型,评估青藏高原蒸散发量的时空分布特征及其趋势和时空异常特征,对青藏高原的水汽变化、蒸散发量和水循环的关系进行了全面分析,特别是在长期气候变化背景下提供了可靠的数据支持和预测模型,促进了气候适应力的提升,为该地区陆-气间能量水分交换研究提供科学参考。

l 干湿演变过程中水汽输送的变化:基于SMAPI指数分析了2008年-2017年期间目标区域的干旱状态,并划分为五个不同时期,进一步对干湿状态下的气块运动轨迹进行追踪,揭示了水汽源地和输送路径在干湿变化过程中对水循环的调控机制。发现了2011年12月至2016年6月是研究期间最为稳定、持续时间最长的干旱时期,期间出现了严重的干旱状态。

l 水汽输送路径的分析:采用后向轨迹模式(FLEXPART模式),模拟了水汽输送粒子的后向轨迹,分析了不同干湿状态下的水汽输送路径。确定了青藏高原三条主要的水汽输送路径:

(1)来自印度洋、阿拉伯海的水汽;

(2)来自太平洋、南海等地的水汽;

(3)来自大西洋、非洲大陆北部和欧洲大陆的水汽。

发现湿润时期以第一、二类路径为主,干旱时期以第三类路径为主。

图片来源:“青藏高原夏季陆面蒸散发对水汽输送的响应研究”结题报告

应用前景:推动气候适应与可持续发展的科学支撑

刘蓉专家的研究成果不仅在理论上取得了突破,且在实际应用方面展现出广阔前景,该成果已成功应用于青藏高原及其周边地区,特别是西藏和四川地区,通过监测水汽流动路径和蒸散发量变化数据,优化灾害预警系统,提前发布气象预警,帮助政府和农民及时采取应对措施,根据预测数据调整灌溉计划、实施临时水资源限制,减少自然灾害对农业生产的损失,同时也减少极端事件中的人员伤亡和财产损失。

例如,2022年西藏地区依据研究数据及模型预测,帮助农民在干旱季节减少了约18%的水资源浪费,并通过改进作物管理提高了20%的水分利用效率。刘蓉专家的工作为应对极端天气事件、水资源管理减少自然灾害影响和保障粮食安全作出了重要贡献,具有深远的应用前景和实际意义。

推动全球气候治理与区域气候适应力

"刘蓉的研究成果标志着我国在青藏高原气候效应领域实现了从现象描述到机制解析的重要飞跃。" 重大研究计划首席科学家赵斌表示,"刘蓉的工作不仅深化了对青藏高原地-气耦合系统的理解,而且为全球气候变化的预测和应对提供了科学依据,特别是在水循环、蒸散发和水汽输送等关键领域,推动了气候模型的改进和气候适应力的提升。(文/孙琦)